Cosenza

Cosenza, l'orgoglio antico dell'Atene d'Italia

Città

Regione Calabria

Cosenza, provincia dal territorio più vasto della Calabria, è detta anche "Città dei Bruzi", poiché fondata dall'omonima civiltà locale nel IV secolo a. C., tra le più antiche città calabresi, sui 7 colli che sovrastano la Valle del Crati e del Busento.

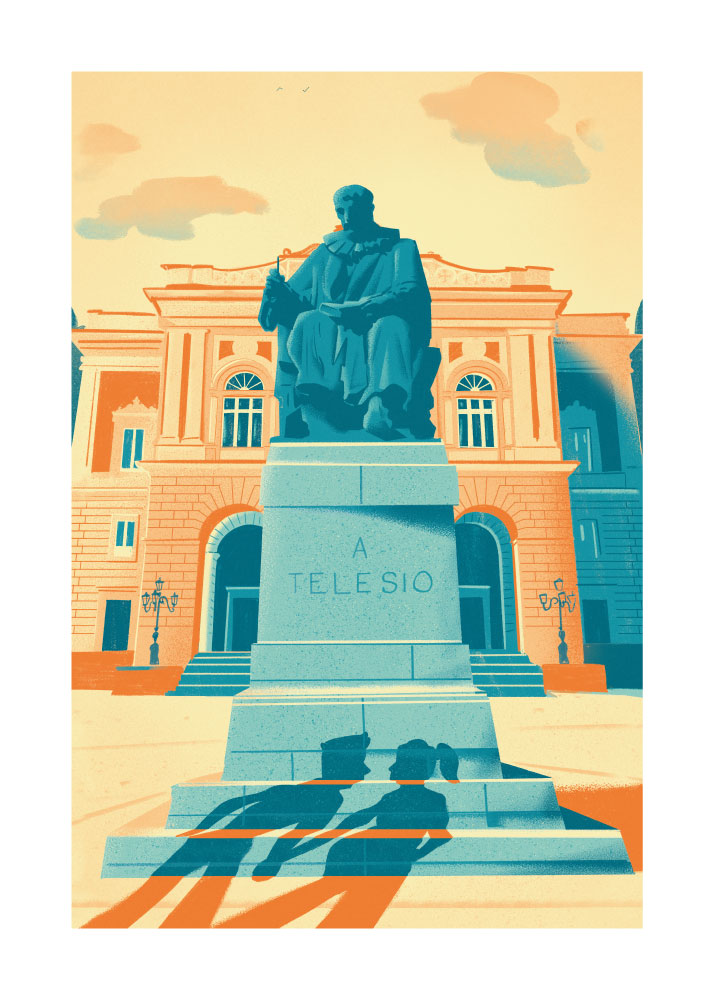

Città di grande tradizione artistica, culturale e di pensiero, Cosenza è la patria dell'umanista Parrasio e del filosofo-teologo Bernardino Telesio, tra i dotti che concorrono a definire la città "Atene d’Italia", sede dell'importante Accademia Cosentina.

Il Comune di Cosenza include la parte dell'abitato recente e il centro storico, Cosenza Vecchia. Quest'ultima è il nucleo più antico, che si sviluppa ai piedi del Colle Pancrazio, su cui sorge uno dei simboli di Cosenza: Castello Svevo (o Normanno-Svevo). Passeggiando per il leggendario Corso Telesio, ammiriamo gli altri edifici monumentali della città: il Teatro "Alfonso Rendano", nei pressi della villa alberata (Villa Vecchia); il Duomo di Cosenza Patrimonio UNESCO e una serie di musei davvero imperdibili, a partire dalla Galleria Nazionale di Palazzo Arnone e il Museo Archeologico dei Brettii e degli Enotri, all'interno dello storico Complesso Monumentale di S. Agostino.

La vocazione all'arte contemporanea che da sempre caratterizza l'indirizzo del Comune di Cosenza passa per alcuni luoghi chiave del centro: il MAB - Museo all'Aperto Bilotti, lo spazio lungo Corso Mazzini, che espone pregevoli riproduzioni di sculture contemporanee; il Ponte di Calatrava, opera dell'omonimo archistar e il BoCs Art Museum, ospitato negli ambienti del Complesso Monumentale San Domenico.

Gli amanti della natura sappiano che il territorio della provincia di Cosenza ricade all'interno di ben due parchi nazionali, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale della Sila (Sila Grande).

Mostra "A Different Tale": Cosenza

La mostra itinerante “A Different Tale” rappresenta un progetto culturale unico, pensato per valorizzare alcuni dei borghi più affascinanti della Calabria attraverso l’arte dell’illustrazione. Sedici talentuosi autori calabresi hanno reinterpretato luoghi, storie e tradizioni popolari legate a questi borghi, dando vita a opere moderne e ricche di personalità.

Presentata a Melbourne e New York nell’ottobre 2024, la mostra celebra l’identità calabrese in un dialogo tra tradizione e innovazione, coinvolgendo un pubblico internazionale.

Giovanni Gastaldi ha realizzato l’illustrazione della città di Cosenza. Classe 1995, ha trascorso l’infanzia a disegnare sui banchi e sui libri di scuola.

Dopo la laurea allo IED di Torino nel 2017, ha maturato esperienza come grafico e illustratore in vari studi della città, tra cui MYBOSSWAS e dieci04, occupandosi di progetti per case editrici come Einaudi, Treccani, Utet e il Salone del Libro di Torino. Nel 2021 ha frequentato il corso del Mimaster a Milano e da allora lavora come illustratore freelance. Oggi vive e lavora a Mondovì, condividendo lo studio con altri creativi e un cucciolo gigante di nome Otto.

Nessun risultato